BREXIT : Le divorce à l'anglaise

BREXIT

Divorce à l’anglaise

Nguyễn Quang

Comment qualifier la décision britannique de larguer les amarres ? 51,9 % pour le «leave» (partir) contre 48,1% pour le «remain» (rester). Techniquement il ne s’agit pas d’une sécession, plutôt d’un divorce, puisque l’article 50 du traité de Lisbonne de 2009 prévoit justement une « clause de retrait » – même si c’était initialement pour permettre à un pays membre de s’abstenir de participer à une éventuelle armée européenne. Alors, va pour brexit, un néologisme qui désignera probablement dans les futurs manuels d’histoire l’événement politique le plus important depuis la chute du Mur de Berlin, «une césure pour l’Europe et son processus d’unification» selon les mots de la chancelière Angela Merkel. Le 28 février 2016, messieurs les Anglais ont encore tiré les premiers, mais cette fois d’abord contre eux-mêmes.

Entre l’Europe et le « grand large »

Pour les non-Européens comme pour les jeunes générations, qui ne connaissent pas forcément tous les détails de l’histoire récente d’un continent divisé, rappelons très brièvement qu’au lendemain de l’apocalypse, sur les décombres des deux Guerres mondiales, l’idée d’une association politico-économique sui generis portée par les « pères de l’Europe » apparaissait comme la seule capable d’empêcher le retour des folies nationalistes. Déroulons les étapes successives de sa mise en œuvre: d’abord la Communauté du charbon et de l’acier, fondée en 1951 par six Etats pour rebâtir l’industrie ; puis la Communauté économique européenne (CEE, ou Marché Commun), instaurée en 1957 par le traité de Rome ; puis l’espace Schengen de libre circulation, créé par les accords de Schengen (Luxembourg) en 1985 et 1990 ; puis l’Union européenne (UE), instituée par le traité de Maastricht de 1992 et renforcée en 1999 par la création d’une monnaie unique, l’euro. Le rejet en 2005 d’un projet de Constitution pour une Europe politique a porté un premier coup d’arrêt à cette dynamique, qui semble même s’inverser aujourd’hui avec le brexit. Malgré tous les aléas et les erreurs (comme dans l’Acte unique de 1986, ou le traité de Lisbonne de 2009), malgré l’affaissement provoqué par les crises à répétition de la dernière décennie, rétrospectivement on ne peut qu’être impressionné par la puissance de l’utopie et sa réalisation obstinée: à l’ouest d’un continent ruiné par la guerre, plus d’un demi-siècle de paix et de prospérité a permis l’établissement d’une communauté de vingt-huit Etats (moins un maintenant) qui est tout simplement la première puissance économique et commerciale mondiale, mais aussi et surtout – et malgré ses insuffisances – une synthèse unique de démocratie, de culture et d’humanité. Faut-il rappeler que l’UE a reçu en 2012 le prix Nobel de la Paix pour « sa contribution à la promotion de la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'Homme en Europe » ?

On ne peut comprendre les relations compliquées entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale sans prendre en compte «l’insularité» dont les Britanniques eux-mêmes se réclament. On ne parle pas ici des particularismes Grands Bretons, mais du sentiment de supériorité d’un peuple insulaire dont le territoire national n’a plus été envahi depuis Guillaume le Conquérant. Ce n’est pas un hasard si l’ex-maire de Londres, le blond peroxydé Boris Johnson, l’un des ténors du pro-brexit, s’est permis au cours de sa campagne de comparer le projet d’intégration européenne aux entreprises hégémoniques de Napoléon ou Hitler. Les heures sombres de l’été 1940, quand l’île se dressait comme le dernier bastion de la démocratie contre le nazisme, restent pour les Britanniques « their finest hours ». On comprend ainsi qu’au sortir d’une guerre victorieuse, le Royaume-Uni plus que jamais insulaire ait dédaigneusement rejeté l’idée des « Etats-Unis d’Europe » pour répondre à l’appel du « grand large », c’est-à-dire la fameuse « relation spéciale » avec une Amérique qui partageait au moins avec lui une communauté de langue et d’intérêts.

Quinze ans après, Albion devait se rendre à l’évidence : victorieuse mais ruinée, repliée sur un Commonwealth de pacotille, elle était devenue la « nation malade » lâchée au bord de la route par une Europe en pleine ascension des Trente Glorieuses. Entre sa candidature (Macmillan, 1961) et son admission dans le Marché Commun (Heath, 1973), elle allait devoir attendre encore douze années, à cause notamment du veto opposé à deux reprises par la France du Général de Gaulle. Revanche mesquine des « froggies » ? Peut-être, mais on doit au moins reconnaître la lucidité de l’homme d’Etat dans son analyse : «Les Anglais n’ont pas pu empêcher la Communauté de naître. Ils projettent maintenant de la paralyser du dedans (…) Au fond, l’Angleterre, en raison de sa géographie, n’a jamais admis de voir le continent s’unir, tout en refusant de se confondre avec lui. On peut même dire que, depuis huit siècles, toute l’histoire de l’Europe est là.»

Or, d’un point de vue strictement

pratique (et sans prêter aucun machiavélisme à la perfide Albion),

c’est le résumé exact de l’histoire de la participation britannique à

la Communauté européenne, depuis le début jusqu’au brexit. Un pied dedans pour

profiter de tous les avantages, un pied dehors pour esquiver toutes les

obligations. Dedans pour recevoir les subventions de Bruxelles,

profiter du marché intérieur (libre circulation des marchandises, des

services et des capitaux, libre concurrence), peser sur la diplomatie

européenne (toujours en direction du « grand large »)… Dehors pour

refuser toutes les contreparties pourtant inscrites dans les principes

de la Communauté, la libre circulation des personnes, la promotion de

la cohésion économique, sociale et territoriale, la solidarité entre

les Etats membres… Hors de la monnaie unique, hors de l’Union bancaire,

hors de l’espace Schengen, de la politique d’immigration et d’asile, de

la sécurité intérieure, de la défense, etc. Récemment, en vue du

référendum, David Cameron avait arraché au Conseil européen la

possibilité d’être totalement dégagé de toute intégration politique

supplémentaire, ou encore de discriminer les ressortissants

communautaires en matière de prestations sociales (février 2016). De

dérogations en exemptions, de statuts particuliers en statuts

dérogatoires, on se demandait ce que les Brits pourraient encore

soutirer aux Européens pour leur faire l’honneur de cohabiter sous le

même toit. De fait, les colocataires ne partageaient pas la même idée

de la maison commune. Quand les deux tiers des Britanniques ont

plébiscité en 1973 l’adhésion à la CEE, ils pensaient entrer dans un

club de marchands libres-échangistes, si l’on ose s’exprimer ainsi,

alors que l’UE d’aujourd’hui représente un projet politique qui entend

leur confisquer leur souveraineté nationale. C’est du moins la thèse

centrale des partisans du leave.

Marchands et boutiquiers

Soutenir que l’UE porte encore aujourd’hui un projet politique relève de l’exagération épique. Mais les brexiters ont raison pour le libre-échangisme. On ne sait pas trop à quel moment précis – s’il y en a un – l’idée d’une Europe des peuples s’est effacée devant celle d’une Europe des marchandises, mais, concernant uniquement les relations avec la Grande-Bretagne, on peut retenir quelques dates significatives : le surgissement de l’ultra-libéralisme économique avec le cheval de Troie de l’Angleterre thatcherienne (1979) ; l’Acte unique européen inscrivant la libre circulation des capitaux dans les quatre « libertés fondamentales » de la Communauté à côté de la libre circulation des biéns, des servives et des personnes (1986, voir plus haut) ; le traité de Lisbonne (2009) annexant à la Charte des droits fondamentaux de l’UE un protocole ad hoc stipulant qu’elle n’est pas contraignante pour le Royaume-Uni. Toujours est-il que, depuis, moyennant un modeste solde budgétaire négatif annuel (– 5 milliards € en 2014, soit – 0,23% du RNB) au titre de la contribution au budget européen, la « nation de boutiquiers », pour reprendre la formule de Napoléon (excessive, bien sûr) prospère sans entrave au sein d’une Europe marchande. C’est ainsi par exemple que la City est devenue la première place financière mondiale (400.000 opérateurs, 7.500 milliards € traités par an en moyenne).

Puisque le secteur financier représente l’essentiel de la richesse britannique, regardons de près les avantages dont il pouvait profiter au sein de l’Union (et donc qu’il va perdre en dehors). Les banques anglo-saxonnes, non seulement les britanniques, mais aussi les filiales londoniennes des banques américaines, bénéficiaient d’un « passeport » qui leur permettait d’écouler auprès des 500 millions de consommateurs de l’UE les produits financiers fabriqués par la City, ainsi que de mener sur le continent des activités d’investissement, de financement ou de compensation (1). Sans ce passeport, elles seront désormais obligées de se transporter en zone euro pour piloter leurs opérations, une délocalisation qui coûtera cher, non seulement à cause des pertes d’emplois par la City, un millier d’emplois par-ci (HSBC), quatre milliers par-là (JPMorgan), mais aussi en termes de fonctionnement, la réglementation continentale étant nettement moins laxiste, notamment au plan prudentiel. Et il n’y a pas que les banques : assureurs, « fintechs » (sociétés spécialisées en monnaie ou paiement électroniques innovants), sociétés de courtage, sociétés de gestion de portefeuille, fonds d’investissement, tous devront créer des filiales (et pas simplement des boîtes aux lettres) sur le continent pour continuer à y opérer, et en respectant les règlements européens. Tout ceci explique qu’au lendemain du brexit, les principales victimes en Bourse aient été les valeurs financières. Déjà les places de Paris et de Francfort fourbissent leurs armes pour prendre la relève de la City, et le petit Luxembourg a même déterré une directive datant d’un demi-siècle pour réclamer le siège de l’Autorité bancaire européenne, aujourd’hui basée à Londres. Dans un pays de prétendus boutiquiers, il est curieux de voir que les arguments proprement économiques en défaveur du brexit (ralentissement de l’activité, contraction des échanges, baisse des investissements étrangers, dévalorisation des retraites…) ne semblent pas avoir porté. Il est vrai que les deux camps ont usé et abusé de chiffres sans fondement, dans un sens comme dans l’autre. Ce qui est sûr, c’est qu’au lendemain du 23 juin, les Bourses ont lourdement chuté, la livre est tombée à son plus bas niveau depuis trente ans, et les agences de notation (quoi qu’on puisse en penser) ont dégradé de deux points le triple A britannique.

L’évocation plus haut du Luxembourg et des règles prudentielles (qu’on se souvienne des « Lux Leaks » et des « Panama Papers ») nous donne l’occasion de rappeler au lecteur une vérité méconnue : Londres n’est pas seulement la première place financière mondiale, c’est aussi la capitale planétaire de l’argent sale. Cela s’est fait en douce, profitant de la dérégulation enclenchée par l’Acte unique de 1986 concernant la libre circulation des capitaux. Au centre d’une toile d’araignée constituée des 14 territoires d’outre-mer (Antilles britanniques, Bermudes, îles Caïman, etc.) et des 3 dépendances de la couronne britannique (Jersey, Guernesey et île de Man), la City est le coffre-fort terminal des fonds mafieux, de l’argent de la corruption et de l’évasion fiscale, le tout estimé à quelques 55% du total mondial des dépôts bancaires off shore. Pas besoin d’attendre les « Panama Papers » pour l’apprendre, c’était déjà connu, amplement documenté (2), et même reconnu sans vergogne par John Harris, le directeur général de la Commission des services financiers (l’équivalent du Ministre des finances) de Jersey : «Environ 500 milliards € venant de l’étranger transitent chaque année par les filiales des institutions financières installées à Jersey pour rejoindre la City. En termes d’emplois et de liquidités, nous leur sommes donc bien utiles» (cité dans Marianne, n° du 17 au 30 juin 2016). Le premier quidam venu, Londonien ou touriste, peut profiter des Kleptocracy Tours, une balade en bus commentée, mise en place par une organisation de lutte contre la corruption, pour se rendre compte de visu comment l’argent sale alimente la bulle immobilière sur les bords de la Tamise : plus de 150 milliards € investis dans la (belle) pierre londonienne par les oligarques russes, les milliardaires indiens et autres « résidents non domiciliés » (un statut spécifique permettant aux revenus perçus hors de Grande-Bretagne d’échapper à l’impôt en échange d’un modeste forfait). Les brexiters qui nous parlent de souveraineté nationale se trompent vraiment de cible. Ce qui confisque leur souveraineté, ce n’est pas l’Europe, c’est le libéralisme à outrance.

Bombe à retardement

Et maintenant ? Il est probable qu’à cause du brexit, le nom de David Cameron dans l’histoire britannique souffrira du même opprobre celui que son prédécesseur lointain, Lord Frederick North, comte de Guilford, le Premier ministre qui « perdit » l’Amérique du Nord. Pour des raisons bassement électoralistes – assurer sa réélection en 2015 – il a amorcé il y a trois ans une bombe à retardement dont les sous-munitions explosent aujourd’hui l’une après l’autre au milieu des Européens, mais aussi de ses concitoyens. « L’acte le plus irresponsable jamais commis par un gouvernement britannique », selon le Financial Times.

51,9% pour, 48,1% contre, le résultat du référendum est aussi net qu’on peut le souhaiter en démocratie, mais il a désuni le Royaume. D’abord une campagne d’une triste nullité, le camp du remain jouant uniquement sur la peur de l’inconnu, celui du leave ouvertement sur le thème de l’identité, c’est-à-dire, il faut bien l’avouer, de la xénophobie. Ensuite un personnel politique schizophrène, tiraillé entre convictions personnelles et ambitions politiques encore plus personnelles : du côté du remain, David Cameron lui-même, un eurosceptique contrarié, et le chef de l’opposition, Jeremy Corbyn, eurosceptique encore plus contrarié, au point d’en devenir mutique ; du côté du leave, un député européen europhobe (!), le dirigeant du parti d’extrême-droite Ukip, Nigel Farage, et un traître de comédie, Boris Johnson, europhile mué en europhobe pour devenir calife à la place du calife. Enfin un scrutin dont l’examen détaillé révèle une nation profondément divisée :

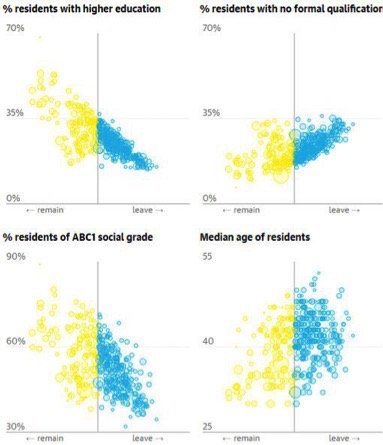

* au sein de la population, 73% des 18-24 ans et 62% des 25-34 ans ont voté pour le remain, alors que 60% des plus de 65 ans ont voté pour le leave, ce qui signifie que les vieux ont décidé à la place des jeunes de l’Europe dans laquelle ceux-ci devront vivre ; plus significative encore est la répartition des votes en fonction des revenus et du niveau d’éducation, qu’on pourra visualiser de façon plus commode sur les cartes 3 ci-après (compilées par geopolis.francetvinfo.fr). Les données socio-économiques recueillies montrent que ce sont les les électeurs disposant des plus hauts revenus, des meilleures formations et des qualifications les plus élevées, en gros qui se sont le mieux adaptés à la mondialisation, qui ont le plus voté contre le brexit

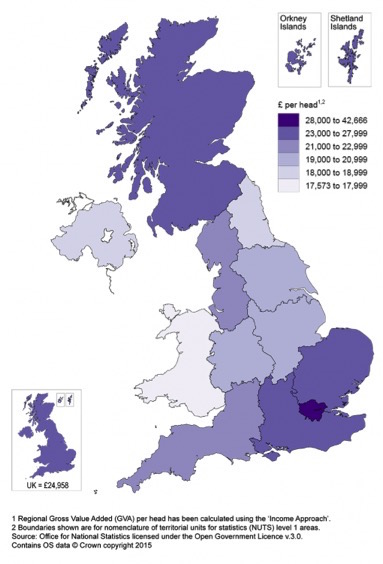

* au sein des nations composant le Royaume, le Pays de Galles a voté à 52,5% pour le leave, l’Angleterre à 53,4% (mais Londres s’est prononcé en sens inverse à 59,9%) ; l’Ecosse a voté à 62% pour le remain, l’Irlande du Nord à 55,8% (et Gibraltar à 95%). Le cas du Pays de Galles est paradoxal, puisque c’est lui qui reçoit le plus de subventions de l’UE. Pour le reste, la comparaison des cartes 1 et 2 confirme la corrélation entre richesse et remain. La conclusion est évidente : l’Ecosse, prospère et gouvernée par un parti nationaliste, voit « son avenir au sein de l’UE », et sa Première ministre a déjà pris contact avec Bruxelles pour rester dans l’Union (ce qui nécessitera probablement un référendum sur l’indépendance). L’Irlande du Nord, où l’entrée dans l’Europe a ramené la paix après des décennies de guerre civile, n’a aucune envie de voir réapparaître une frontière terrestre avec l’Eire ; la réunification demeurant problématique, la solution individuelle pour beaucoup va consister à demander la nationalité sud-irlandaise. Pour Gibraltar, Madrid a d’ores et déjà proposé une souveraineté partagée entre l’Espagne et le Royaume-Uni pour que le Rocher puisse avoir accès au marché intérieur européen. A Londres enfin, des remainers ont lancé une pétition symbolique pour réclamer l’indépendance de la capitale.

Dans les jours suivant le 28 juin, la confusion dans le Royaume désuni a atteint un paroxysme qui atteste que personne dans aucun des deux camps n’avait sérieusement envisagé la possibilité d’un brexit. Les « pro » regardaient leur victoire comme une poule un couteau. Les « anti » criaient leur colère, des milliers de personnes manifestant devant le Parlement pour qu’il ne ratifie pas le leave, des millions d’autres pétitionnant en ligne pour obtenir une seconde consultation. Il faut dire que le référendum du 28 – on aurait tendance à l’oublier – étant seulement consultatif, ces deux possibilités-là existent. Et si elles ne se réalisent pas, sachant que les parlementaires sont à 75% opposés au brexit, la représentation nationale n’est plus en phase avec la vox populi, et des élections anticipées deviennent probables. Dans les deux grands partis, les poignards sont sortis pour des règlements de comptes shakespeariens. Au Labour, après la démission de la moitié des membres du « cabinet fantôme » pour protester contre la mollesse de la campagne de leur leader, une motion de défiance (à 172 voix contre 40) a été votée contre Jeremy Corbyn… qui a refusé de démissionner, dénonçant un « putsch » et faisant valoir sa légitimité auprès des militants. Chez les Tories, le processus de remplacement du Premier ministre démissionnaire s’est ouvert par un coup de tonnerre : le « traître » Boris Johnson a jeté l’éponge, trahi à son tour par son « fidèle » lieutenant Michael Gove, ministre de la Justice, un Brutus au carré celui-là, puisqu’en deux mois il aura successivement poignardé dans le dos Cameron, puis Johnson. A la suite de quoi la favorite devient la ministre de l’Intérieur Theresa May, qui promet, si l’on en croit les observateurs, d’être une nouvelle Thatcher. « Shakespeare en pire ! », titre Libération.

Carte 1. Les résultats nationaux : « Leave » en bleu, « Remain » en jaune

Carte 2. Plus la couleur est

foncée, plus la région crée des richesses

© Statistiques nationales Royaume-Uni

Cartes 3. Les explications

«multicritères» (revenus, formation, âge, origines...)

@Guardian

Un futur compliqué

On se moquerait de cet ersatz de théâtre élizabéthain si le devenir de la Grande-Bretagne et celui de l’Europe n’y étaient suspendus. Car peu importe que la Nature ait horreur du vide et la Bourse des incertitudes, non seulement Cameron ne démissionnera que cet automne, mais il laissera à son successeur le soin d’activer l’article 50 officialisant le brexit. L’objectif inavoué était probablement de décrocher, après quarante ans avec un pied dedans, un pied dehors, un enième statut dérogatoire qui permettrait aux Grands Bretons de jouer maintenant au jeu inverse. Mais le Conseil européen du 28 juin (le premier sans le Royaume-Uni), pour une fois résolu, a rejeté d’avance toute tentative de chantage : le brexit a été voté, le divorce doit être prononcé le plus vite possible, et la négociation pour définir la future relation entre Londres et le continent se fera dans un cadre unique et contraint, celui des traités européens existants. Avant cela, il n’y aura pas de discussion, ni formelle, ni informelle, le président Juncker ayant même « interdit à tous les directeurs généraux de la Commision d’avoir des discussions préalables avec les Britanniques ». Cette fermeté inhabituelle ne doit pas être confondue avec une quelconque unanimité, les différences d’appréciation face au brexit étant de notoriété publique : les derniers entrants, en gros l’ancien bloc d’Europe de l’Est, partagent avec Londres une vision mercantile de l’Union, opposée à ce qu’ils appellent le « modèle franco-allemand » ; l’Europe du Nord (Allemagne, Pays-Bas) entretient avec la Grande-Bretagne des liens économiques plus étroits que l’Europe du Sud ; avec le départ de l’allié britannique, l’Allemagne se retrouve un peu seule à défendre son «ordolibéralisme» face à une éventuelle coalition des pays du Sud, etc. Mais ce qui semble l’avoir emporté, c’est la crainte, non pas d’un quelconque « Nexit » (next pour prochain) car les plus tièdes europhiles sont précisément les pays qui ont le plus besoin des subventions de Bruxelles, mais de la contagion d’une Europe à la carte, morcelée d’exemptions et de dérogations, c’est-à-dire de facto la fin de (ce qui reste de) l’idée européenne. D’ailleurs la réaction des partis européens d’extrême-droite (sans compter la Russie de Poutine!) ne trompe pas, qui ont tous salué le brexit et réclamé dans la foulée des référendums similaires.

Une fois la clause de retrait activée, le délai de deux ans alloué par l’article 50 pour régler les modalités de sortie (faut-il rappeler qu’il était prévu pour un tout autre usage) semble d’ores et déjà trop court pour un divorce d’une telle complexité. Il s’agira en fait d’une double négociation, sur la séparation et sur les futures relations. La première demandera un vote à la majorité simple des Etats membres, à faire approuver ensuite par le Parlement européen. La seconde exigera un vote à l’unanimité, une approbation par les eurodéputés et une éventuelle ratification par les parlements nationaux. Vu l’interdépendance des économies européennes, les accords commerciaux tiendront évidemment une place centrale. Quelques jours après le référendum, le Bouffon Johnson s’est fendu dans le Daily Telegraph d’une chronique ahurissante où il affirmait: « La Grande-Bretagne fait partie de l’Europe (…) Elle continuera à avoir accès au Marché unique (…) Les Britanniques pourront continuer d’aller travailler dans l’UE ». Le seul changement pour le Royaume, à l’en croire, serait d’être libéré du joug des réglementations européennes. La réalité, bien sûr, est tout autre. Comme a tenu à le rappeler le Conseil européen du 28 juin, les quatre libertés fondamentales inscrites dans l’Acte unique de 1986 (voir plus haut) forment un tout indissociable. Or c’est justement contre la liberté de circulation que les brexiters ont axé leur campagne. Dans ce contexte, et en privilégiant leurs intérêts commerciaux, le « dehors-dedans » des Britanniques ne peut s’accommoder que d’un seul scénario, celui de la Norvège, qui ne fait pas partie de l’UE, mais qui est membre de l’espace économique européen. A ce titre, elle bénéficie de l’accès complet au Marché unique, mais en contrepartie, elle doit se plier aux réglementations et obligations européennes : contribution au budget et libre circulation des personnes. Autrement dit, à peu de chose près, le statut britannique d’avant le brexit… la capacité d’action politique en moins. Tous les autres scénarios (Suisse, Turquie, OMC) exigeraient de renoncer d’une façon ou d’une autre à la libre circulation des biens, des services ou des capitaux. Inacceptable pour les « boutiquiers », qu’ils soient pour ou contre le brexit. De toute façon, outre les tractations avec Bruxelles, Londres devra renégocier l’intégralité de la centaine d’accords de libre-échange qui existent entre l’UE et le reste du monde. Tout ça pour en revenir à peu près à la situation d’aujourd’hui ! Bref, le futur s’annonce compliqué pour les sujets de sa Majesté. Pour les Européens aussi, malheureusement. Comment gérer la présence aux portes de l’UE d’un « ex » aussi encombrant ? A trop le cajoler on risquerait de présenter le divorce comme une affaire qui rapporte et qui pourrait en séduire d’autres. A trop le rebuter, que la séparation se transforme en guerre économique, des deux côtés de la Manche, entre un conglomérat de 27 entités ligotées par des règles et directives, et une City sans entrave, transformée en méga place offshore.

Last

but not least, la question que soulève le brexit mérite mieux qu’une réponse

réduite à des considérations économico-commerciales. Comme on l’a fait

remarquer plus haut à propos de la campagne inefficace des remainers, les discours sur

l’insécurité économique n’ont pas eu d’impact sur ceux qui vivent la

précarité au quotidien, et qui ont saisi l’occasion du brexit pour manifester leur colère.

Contre qui, à propos de quoi ? L’ennui avec les référendums, c’est que

souvent ils posent au mauvais moment la mauvaise question, à laquelle

les votants donnent la mauvaise réponse. Depuis une dizaine d’années

que l’Europe se débat de crise en crise, le citoyen européen a fini par

la rendre responsable de tous ses maux: seulement 38% d’opinions

favorables aujourd’hui contre 69% en 2004 (sondage du Pew Research

Center). Les médias et les technocrates y ont bien aidé, il suffit de

lire les tabloïds anglais pour s’en convaincre. Il n’échappe à personne

que l’atmosphère actuelle rappelle fâcheusement celle des années 1930,

avec un marasme économique qui s’éternise, la désagrégation de la

solidarité sociale, la montée des extrêmes, la stigmatisation de

l’autre, le repli sur une identité nationale fantasmée… Ces maux sont

bien réels, certaines causes sont facilement identifiables – les mues

amenées par la mondialisation, les inégalités induites par le

libéralisme – mais le paradoxe est que ces problèmes ne peuvent plus

être traités seulement au niveau national, mais au niveau d’une Union

dont le choc du brexit a

rendu la nécessité concrètement palpable. Qu’on pense à l’état de

sidération qui a prévalu au lendemain du vote leave, quand tout à coup

les Britanniques des deux camps ont réalisé que certaines « solidarités de fait » (selon le mot

de Robert Schuman) garanties par l’Union n’allaient plus de soi :

l’avenir économique et stratégique, l’intégrité territoriale, et même

la paix en Irlande. Qu’il faille d’urgence réformer les institutions

(parfois peu démocratiques) et le fonctionnement (souvent obscur) de

l’Union est une évidence. C’est le rôle des politiques, des dirigeants,

des experts de faire des propositions à ce sujet (voir par exemple (3)). Le citoyen lambda, lui,

se contentera de rappeler la nécessité impérieuse de l’Union : « Le passé appartient aux princes : il

s’appelle Barbarie. L’avenir appartient aux peuples : il s’appelle

Europe fédérale… » (Victor Hugo, Congrès de Paris pour

la paix,

1849).

Nguyễn Quang

juillet 2016

(1) Une « chambre de compensation » est un organisme financier dont le rôle plutôt obscur (parce que technique), mais essentiel, est d’enregistrer et garantir les transactions entre les partenaires d’un ensemble boursier. Le processus de compensation (clearing, en anglais) désigne toutes les activités survenant entre l'engagement de la transaction et la livraison effective. Chaque marché à terme dispose de sa chambre de compensation. Les grandes chambres de compensation européennes (telles que LCH. Clearnet ou ICE Clear Europe) sont basées en majorité à Londres. Comble d’ironie, c’est la Cour européenne de justice, par ailleurs régulièrement dénoncée par les Britanniques pour son « ingérence », qui a cassé en 2015 une directive de la BCE les obligeant à localiser en zone euro leurs opérations en monnaie unique.

(2) Gabriel Zucman, La richesse cachée des nations, Seuil, 2013

(3)

Thomas Piketty, Reconstruire

l’Europe après le Brexit

à l'Angleterre pour sortir de l' Europe

(pardon, de l'Euro (pardon, de l'Euro de foot)) !

Các thao tác trên Tài liệu